Antes de emplearse la corredera Doppler, que mide con gran exactitud la navegación de un buque, se contaba lo que tardaba una barquilla en llegar de proa a popa

23 abr 2025 . Actualizado a las 04:55 h.En los tiempos de la colonización, la velocidad de un buque se calculaba de una manera muy aproximada. Se lanzaba por la proa un objeto que flotara y, con los medios de la época, se medía el tiempo que tardaba en llegar a la popa. Conocida la eslora del buque, se calculaba la velocidad.

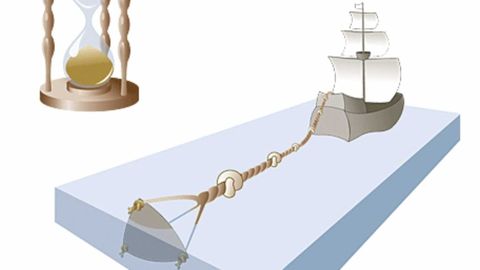

Posteriormente, en el siglo XIX, comenzó a utilizarse el método de los nudos, un sistema tradicional que se basaba en el uso de una barquilla. Con la ayuda de un reloj de arena y una amarra con nudos, se medía el tiempo que tardaba la barquilla en recorrer una distancia determinada. Para el cálculo de la velocidad se contaban el número de nudos que corrían del buque al agua.

Más tarde apareció la corredera mecánica, que usaba un rodete con aspas que se colocaba en el casco del barco, y un transductor convertía las vueltas en velocidad.

Finalmente, la corredera Doppler utilizó el efecto que lleva su nombre para medir la velocidad del barco con gran exactitud. Para ello, emite ondas sonoras que rebotan en el fondo marino y en función del cambio en la frecuencia de las ondas reflejadas se realiza el cálculo. Hoy en día, las correderas modernas también usan datos de satélites para medir la velocidad y la posición del barco con gran precisión.

Corredera de barquilla

En el siglo XIX, este dispositivo disponía de una amarra dotada de nudos a intervalos regulares (y perfectamente medidos), unida a un trozo de madera con forma de barquilla. Este elemento se dejaba flotar libremente por la popa durante un tiempo determinado, medido con un reloj de arena. Cuando el tiempo finalizaba, se contaban los nudos que habían corrido entre el barco y la barquilla, y de esa manera se calculaba la velocidad.

La barquilla estaba formada por un cuarto de círculo de madera (en forma de trozo de pastel), que flotaba en el agua en posición vertical ayudado por un lastre de plomo. En el vértice tenía un orificio en el que se introducía un cabo de 200 o 300 metros, que a su vez se enrollaba en un carretel que giraba sobre una barra con mangos que actuaba como eje. La amarra estaba dividida en nudos, con una distancia exacta entre ellos de 15,43 metros, que correspondía a una ciento veintava parte de la milla marina. O sea, si se corrieran 120 nudos, se habría navegado una milla. Un reloj de arena ayudaba a contar los nódulos deslizados y, de esta manera, la medida de la velocidad del buque, en millas por hora, fue conocida como nudo.

Bases de milla medida

La inexactitud del cálculo de la velocidad de aquella época hizo que, a principios del siglo XX, en España se estableciera un método, mucho más exacto, sobre una milla medida. Esta prueba sirvió para poseer el conocimiento de la velocidad exacta de un buque (de su andar, como se decía antiguamente) respecto al fondo a través del agua, para una situación de calado determinado.

Se solía llevar a cabo en buques de nueva construcción, con el casco limpio y recién pintado, y en situaciones de aire en calma, mar llana y ausencia de corrientes. La prueba consistía en una corrida rectilínea en la que el buque navegaba sobre una base de longitud conocida de milla medida determinada por dos enfilaciones señaladas por referencias en tierra, perpendicularmente a las cuales se mantenía el rumbo del barco.

No existieron muchas construcciones de este tipo en España, aunque, junto a las de Ferrol y Vigo, se pueden destacar las de Cádiz, Cartagena, Valencia e Islares (Cantabria). Esta última se estableció en 1931, con posterioridad a las bases medidas gallegas.

Bases medidas en Galicia

Próximas a Ferrol todavía existen las bases medidas de la Ría de Ares y la de San Jorge (San Xurxo). Consisten en pares de postes que determinan dos líneas paralelas. La distancia entre los dos pares de postes debe ser de una milla (o algo más). Navegando a un rumbo perpendicular a las líneas de enfilación (que son paralelas), y dividiendo la distancia entre ellas por el tiempo transcurrido desde que se cruza una hasta que se cruza la siguiente, se obtiene la velocidad del buque. La base medida de San Jorge fue establecida en el año 1911 en la ensenada de ese mismo nombre al sur de cabo Prior, por la Comisión Hidrográfica, de acuerdo con la Sociedad Española de Construcciones Navales. De la misma época son la base de Ares, y la medida en Vigo (Estai-Priegue), que, por dificultades de la base de San Jorge, fue ratificada en 1940 por el buque hidrográfico Malaspina, obteniéndose los mismos resultados que 30 años antes.

Raúl Villa Caro es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada, capitán de marina mercante y secretario de la Fundación Exponav.